Quando a estatística encontra o sistema-mundo: como Arrighi & Drangel, Babones e Karataşlı aprimoraram a forma de identificar a hierarquia mundial da riqueza

Introdução

A análise das hierarquias da economia mundial, especialmente a relação centro-periferia, constitui um dos eixos centrais do estudo do desenvolvimento capitalista sob a perspectiva dos sistemas-mundo.

Os esforços empíricos nessa para classificar países dentro da hierarquia mundial da riqueza têm utilizado diversas técnicas estatísticas , como análise descritiva bivariada (Arrighi e Drangel 1986; Babones 2005; Karataşlı 2017; Korzeniewicz e Awbrey 1992; Taylor 1987, 1988), análise de cluster (Lima 2007; Souza e Ouriques 2019), análise de redes (Arend et al. 2017; Kick et al. 2000, 2014; Kick e Davis 2001; Nemeth e Smith 1985; Peacock, Hoover, e Killian 1988; Rossem 1996; Smith e Nemeth 1988; Smith e White 1992; Snyder e Kick 1979) e até análise discriminante (Dezzani 2001, 2002).

Embora a análise de redes capture relações complexas entre países, ela tende a enfatizar padrões de interação mais do que posições estruturais. Já as técnicas de análise discriminante e análise de cluster, por sua vez, buscam maximizar a separação entre grupos homogêneos previamente definidos, o que pode limitar sua capacidade de revelar transformações na forma estrutural que o sistema-mundo moderno pode assumir. Em contraste com essas técnicas, que dependem de algoritmos de agrupamento ou medidas de centralidade, a abordagem descritiva e bivariada de Arrighi e Drangel (1986) mantém uma conexão direta com as ideias originais de Immanuel Wallerstein (1974) para descrever empiricamente se a relação centro-semiperiferia-periferia existe e se ela é estável ao longo do tempo.

Estudos posteriores, como o de Babones (2005), reforça a posição de Arrighi e Drangel (1986) sobre o caráter trimodal que assume a economia-mundo capitalista, bem como sua estabilidade ao longo do tempo. Contudo, em estudo mais recente, Karataşlı (2017), que ampliou a perspectiva para o longue durée, observou que a distribuição mundial da riqueza passou por transformações significativas ao longo dos diferentes ciclos hegemônicos, refutando a ideia original de Wallerstein a respeito da estabilidade da relação centro-semiperiferia-periferia.

No presente boletim serão analisadas brevemente cada uma dessas metodologias, apontando as vantagens e desvantagens de cada técnica. Primeiramente, explora-se o método Arrighi e Drangel (1986), e posteriormente as contribuições de Babones (2005) e Karataşlı (2017), respectivamente. Ao final, algumas ponderações sobre o emprego dessas metodologias para a descrição da estrutura da economia-mundo capitalista serão pontuadas.

A operacionalização empírica da hierarquia mundial: o método bivariado de Arrighi & Drangel

A proposta metodológica de Arrighi e Drangel procurou operacionalizar a divisão do sistema em centro, semiperiferia e periferia a partir da distribuição do percentual da população mundial por intervalo de renda per capita. Ao utilizar um critério bivariado, Arrighi e Drangel pressupõe que atividades típicas do centro e da periferia se expressam em direitos desiguais das populações sobre parcelas da renda mundial. Deste modo, a metodologia evita classificações arbitrárias a priori (como àquelas sugeridas pelos teóricos da modernização, cepalinos ou depedentistas, de diferentes matizes) e oferece uma base empírica plausível para a compreensão da posição relativa dos países na hierarquia mundial da riqueza. Ela também facilita a observação de mudanças ao longo do tempo, permitindo o rastreamento da mobilidade de países entre as diferentes zonas da economia-mundo capitalista. Portanto, essa técnica permite observar como a estrutura da economia-mundo capitalista se apresenta e se reproduz no e através do tempo, bem como permite verificar se certos países desempenham papéis intermediários que sustentam a estabilidade da relação centro-periferia-semiperiferia.

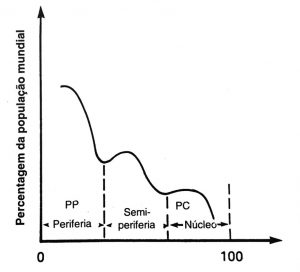

Caso se admita a existência da relação centro–semiperiferia–periferia na economia-mundo capitalista, pode-se levantar a hipótese de que a população mundial tende a se concentrar em três faixas distintas de renda (medida em logaritmo do PNB), conforme ilustrado na figura abaixo. Essa distribuição resultaria em um padrão trimodal relativamente estável ao longo do tempo, caracterizado por três pontos de máximo e dois de mínimo. Nessa perspectiva, os extremos são identificados por meio de uma média móvel aplicada a três intervalos de renda, com o objetivo de suavizar a frequência de distribuição do percentual da população mundial.

Figura 1 – Distribuição hipotética da população mundial (porcentagem da população mundial por combinação de atividades do núcleo orgânico e da periferia do Estado de residência)

Fonte: Arrighi (1997).

Fonte: Arrighi (1997).

Nesta representação, os pontos de mínimo representam a fronteira entre periferia e semiperiferia e semiperiferia e centro. Os três pontos de máximo representam, por sua vez, a renda média de cada zona. A partir dessa análise descritiva bivariada, Arrighi e Drangel corroboraram as suspeitas de Wallerstein sobre a existência de um estrato intermediário, responsável por dar estabilidade a reprodução desigual da economia-mundo capitalista.

Não obstante, esta técnica apresenta ao menos dois limitantes. O primeiro está relacionado à base estatística utilizada, que por focar a análise no século XX não chega a abranger os diferentes ciclos hegemônicos do capitalismo histórico (Holandês, Britânico, Estadunidense), nem os períodos de transição hegemônica, o que impede a verificação da estabilidade nas zonas do sistema-mundo moderno durante períodos de transformações qualitativas do sistema social histórico em que vivemos. O segundo limitante está relacionado aos países com populações relativas elevadas, que geram instabilidade na média móvel e dificultam a identificação de pontos de máximo e mínimo, e, consequentemente, a rotinização e criação de perspectivas dinâmicas da estrutura da economia-mundo.

O aperfeiçoamento metodológico de Babones

Retomando esse debate, Babones (2005) avançou em relação à Arrighi e Drangel (1986) em dois aspectos.

Primeiro, ele substituiu a média móvel pela estimativa de densidade por Kernel (KDE) do tipo gaussiando como técnica para estimar a função densidade de probabilidade do percentual da população mundial por intervalo de renda. A principal vantagem da KDE gaussiana sobre a média móvel é que ela fornece uma estimativa estatisticamente válida e suave da função densidade de probabilidade (PDF), respeitando as propriedades fundamentais de uma distribuição de probabilidade. Isso não só reduz o ruído na tentativa de identificar as modas, pois o peso da população é melhor distribuído, como também permite rotinizar o processo de classificação dos países com base na forma (modalidade) que assume a economia-mundo capitalista em cada período do tempo.

Em segundo lugar, Babones optou por uma base estatística mais estável, trabalhando com dados do Banco Mundial. Com base em nesta fonte informacional mais confiável para os períodos entre 1960 e 2000, o autor confirmou a persistência de uma estrutura trimodal relativamente estável durante os dois últimos quartos do século XX, ainda que alguns países apresentaram mobilidade ascendente e descendente entre as zonas.

Não obstante, se a introdução da KDE gaussiana representou um avanço técnico para identificar a estratificação mundial da renda, a base de dados trabalhada por Babones apresenta a mesma dificuldade daquelas trabalhada por Arrighi e Drangel. A extensão da série do Banco Mundial não permite verificar estabilidade estrutural da relação centro-periferia para períodos anteriores ao século XX. Foi nesta direção que Karataşlı (2017) procurou contribuir como debate.

Karataşlı e o teste histórico da estabilidade estrutural da economia-mundo capitalista

Karataşlı (2017), ao incorporar o refinamento de Babones (2005) e dispondo de longas estimativas do PIB, enfrentou o problema da estabilidade das três zonas como sugerido por Wallerstein em sua quadrilogia do Moderno Sistema-Mundo.

Utilizando dados de 1500 a 2008, obtidos através da base de dados Maddison Project Database, o autor identifico que a estabilidade da hierarquia mundial da riqueza ao longo dos séculos não permaneceu inalterada, sofrendo transformações significativas em cada ciclo hegemônico. Segundo Karataşlı, essa distribuição passou de unimodal na hegemonia holandesa, para bimodal na hegemonia britânica, trimodal na hegemonia norte-americana e, mais recentemente, para uma estrutura quadrimodal no início do século XXI, sugerindo a existência de duas semiperiferias. Essas transformações são explicadas pelas crises sistêmicas que, em momentos de transição hegemônica, desestabilizam a ordem vigente e produzem novas formas de estratificação.

Embora as evidências de Karataşlı sejam plausíveis, os dados do Maddison Project Database por ele utilizados requer atenção em dois pontos que podem comprometer a análise. Primeiro porque os intervalos de renda foram calculados com base no Produto Interno Bruto e não no Produto Nacional Bruto. Ao substituir o logarítimo do PNB pelo PIB, a renda líquida transferida ao ou recebida do exterior é desconsiderada. Consequentemente, a classificação dos países não considerou os direitos sobre as rendas de país em relação ao resto do mundo.

Outro ponto que deve ser considerado é a inconsistência no número de países contabilizados na base ao longo dos anos. O Maddsion Project Database não apenas faz uma estimativa retrospectivas, desconsiderando as transformações das fronteiras as quais os países foram submetidos ao longo dos séculos, como também a quantidade de países apresenta grande amplitude ao longo do tempo.

Portanto, se se considera as observações acima, a ampla variação da quantidade de países, bem como a consideração do detentor final do excedente gerado, a forma uni, bi ou trimodal que a assume a economia-mundo capitalista ao longo do tempo pode ser uma ilusão estatística.

Considerações Finais

A análise da hierarquia mundial da riqueza revela que a estrutura da economia-mundo capitalista é dinâmica e sujeita a transformações ao longo do tempo. Os métodos de Arrighi & Drangel (1986), Babones (2005) e Karataşlı (2017) mostram que, embora exista uma tendência à formação de zonas distintas de riqueza (centro, semiperiferia e periferia), essa configuração não é imutável. As técnicas estatísticas evoluíram, passando da média móvel para estimativas mais sofisticadas, como a densidade por Kernel, permitindo uma visualização mais precisa das mudanças na distribuição da riqueza mundial.

Os estudos indicam que a estrutura trimodal identificada por Arrighi & Drangel permaneceu relativamente estável durante grande parte do século XX, mas foi desafiada por Karataşlı, que observou uma transição para uma configuração quadrimodal no início do século XXI. Essa mudança reflete o impacto das crises hegemônicas e dos processos de reorganização do regime mundial de acumulação, evidenciando que a estratificação mundial da riqueza é resultado tanto da resistência das desigualdades quanto da capacidade adaptativa do sistema diante de mudanças geopolíticas e geoeconômicas.

Além disso, as limitações metodológicas, como a escolha dos indicadores econômicos (PIB versus PNB) e a variação no número de países analisados, que remete as características das fontes dos dados, mostram que as interpretações sobre a estrutura do sistema-mundo moderno devem ser feitas com cautela. Portanto, a compreensão da hierarquia mundial da riqueza consideração dos contextos históricos e estatísticos que influenciam os resultados.

Dessa forma, tais aperfeiçoamentos metodológicos desenvolvidos por Babones (2005) e Karataşlı (2017) foram incorporados aos painéis do DATA-MUNDO, com o objetivo de oferecer uma visualização dinâmica das hierarquias da economia-mundo capitalista entre 1980 e 2023, período marcado pelo declínio da hegemonia estadunidense, ascensão do Leste Asiático como centro da acumulação mundial e redefinições nas posições relativas dos Estados na hierarquia mundial da riqueza.

Bibliografia

Arend, Marcelo, Adilson Giovanini, Glaison Augusto Guerro, e Julimar Bichara. 2017. “Complexidade econômica e hierarquia no sistema interestatal”. Apresentado em XXII Encontro Nacional de Economia Política (XXII ENEP).

Arrighi, Giovanni, e Jessica Drangel. 1986. “The Stratification of the World-Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone”. Review (Fernand Braudel Center) 10(1):9–74.

Babones, Salvatore J. 2005. “The country-level income structure of the world-economy”. Journal of world-systems research 11(1):29–55.

Dezzani, Raymond J. 2001. “Classification Analysis of World Economic Regions”. Geographical Analysis 33(4):330–52. doi:10.1111/j.1538-4632.2001.tb00451.x.

Dezzani, Raymond J. 2002. “Measuring Transition and Mobility in the Hierarchical World–Economy”. Journal of Regional Science 42(3):595–625. doi:10.1111/1467-9787.00274.

Karataşlı, Şahan Savaş. 2017. “The Capitalist World-Economy in the Longue Durée”. Sociology of Development 3(2):163–96. doi:10.1525/sod.2017.3.2.163.

Kick, Edward L., e Byron L. Davis. 2001. “World-System Structure and Change: An Analysis of Global Networks and Economic Growth across Two Time Periods”. American Behavioral Scientist 44(10):1561–78. doi:10.1177/00027640121958050.

Kick, Edward L., Byron L. Davis, Marlene Lehtinen, e Thomas J. Burns. 2000. “World-system position, national political characteristics and economic development outcomes”. Journal of Political & Military Sociology 28(1):131–55.

Kick, Edward L., Laura A. McKinney, Steve McDonald, e Andrew Jorgenson. 2014. “A Multiple-Network Analysis of the World System of Nations, 1995–1999”. P. 311–28 em The SAGE Handbook of Social Network Analysis. 1 Oliver’s Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom: SAGE Publications Ltd.

Korzeniewicz, Roberto P., e Kimberley Awbrey. 1992. “Democratic Transitions and the Semiperiphery of the World-Economy”. Sociological Forum 7(4):609–40. doi:10.1007/BF01112318.

Lima, Pedro Garrido C. 2007. “Posicionamento no sistema mundial e semiperiferia”. Textos de Economia 10(2):58–85.

Nemeth, Roger J., e David A. Smith. 1985. “International Trade and World-System Structure: A Multiple Network Analysis”. Review (Fernand Braudel Center) 8(4,):517–60.

Peacock, Walter Gillis, Greg A. Hoover, e Charles D. Killian. 1988. “Divergence and Convergence in International Development: A Decomposition Analysis of Inequality in the World System”. American Sociological Review 53(6):838. doi:10.2307/2095894.

Rossem, Ronan Van. 1996. “The World System Paradigm as General Theory of Development: A Cross-National Test”. American Sociological Review 61(3):508. doi:10.2307/2096362.

Smith, David A., e Roger J. Nemeth. 1988. “An Empirical Analysis of Commodity Exchange in the International Economy: 1965-80”. International Studies Quarterly 32(2):227. doi:10.2307/2600628.

Smith, David A., e Douglas R. White. 1992. “Structure and Dynamics of the Global Economy: Network Analysis of International Trade 1965-1980”. Social Forces 70(4):857–93.

Snyder, David, e Edward L. Kick. 1979. “Structural Position in the World System and Economic Growth, 1955-1970: A Multiple-Network Analysis of Transnational Interactions”. American Journal of Sociology 84(5):1096–1126. doi:10.1086/226902.

Souza, Gueibi Peres, e Helton Ricardo Ouriques. 2019. “Os Países Ibero-Americanos na Economia-Mundo Capitalista: Uma Contribuição Teórica e Empírica.” Apresentado em IV Reunión Iberoamericana de Socioeconomía (IV RISE ? SASE), Transformación Productiva, Asimetrias Territoriales y Exclusión Social en Iberoamérica.

Taylor, Peter J. 1987. “The Poverty of International Comparisons: Some Methodological Lessons from World-Systems Analysis”. Studies in Comparative International Development 22(1):12–39. doi:10.1007/BF02717395.

Taylor, Peter J. 1988. “Alternative Geography: A Supportive Note on Arrighi and Drangel”. Review (Fernand Braudel Center) 11(4):569–79.

Wallerstein, Immanuel Maurice. 1974. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century (The Modern World-System Vol.I). New York : Academic Press.